ハイ!ナイストゥミーチュー!セザキングです。

前回の記事ではMCQとCCSの概要と勉強方法を簡単に紹介しました。

今回は「CCSの内容とその具体的な操作方法」を紹介していきます。

僕が受験した時にはネット上のどこにも操作方法の説明がなく非常に苦労しました。色々と試行錯誤し以下の操作方法に至りましたので是非ご活用ください。

基本的にCCS Casesを使って練習しましょう!

CCSの内容と具体操作方法

主訴・バイタルサインの把握

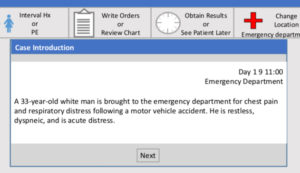

ケースの最初は以下の写真のように症例が提示されます。

ここでは主訴➡バイタルサイン➡現病歴、生活歴、既往歴など順番で情報が与えられます。診断の手がかりになる情報が含まれますので、慎重かつ迅速に読みましょう。ここでは年齢性別、バイタルの異常値、そして社会歴(喫煙、飲酒、薬物、性行為)をメモすることをオススメします。後述しますが、年齢性別はラスト2分間の「締めくくり」で重要になります。

身体診察

また他に大事なことは、ケース開始時点で患者が緊急処置を要するかどうかです。緊急時には身体診察前に処置を行うかどうかは意見が分かれるところなので、ご自身で考えて頂きどのような方針にするか決めてください。

診察前に処置を行う場合についてお話します。呼吸苦を訴える症例で最初の情報に頻呼吸を認めている場合や、酸素化不良なケースでは身体診察よりも前に酸素投与を始め、場合によっては静脈ラインを確保することもできます。どこからどこまでが緊急かということをここで定義することはできませんし、必ずしもこの方法が正解とは言えないのでCCS Casesの練習ケースで練習しながらその感覚を掴んでください。

身体診察をする際には、この写真のように行うべき身体診察の項目にチェックを入れていきます。原則としては常に全項目を行いますが、実際の臨床現場と同じように、診察を行えばその分だけ時間は経過していきます。そのため緊急時に全ての診察を行うことはむしろ危険な行為となります。例えば腹痛の人に精神科的な診察は現時点では必要ないでしょう。緊急性の高いと判断した症例は「必要最低限」と考えるものを選択します。この場合大抵は、「全身状態、心音、呼吸音、神経診察」になりますが、症例に応じて臨機応変に判断してください。

もし上に述べたように緊急時に処理を優先する場合は最初に必要なオーダーをいれて、その上で安定必要な身体診察のみを行ってください。その際には必ず5分時間を進めてください。そうしないと折角酸素などをオーダーしたのにも関わらず、身体診察を先にしたと判断されてしまいます。以下に緊急時と非緊急時の対応方法を簡単にまとめておきます。

・緊急時

必要なオーダーをいれる(ライン確保、酸素など速やかに行わないと生命にかかわるもの)→5分進める→必要な身体診察→再度オーダー(血液検査や画像検査のように時間のかかるもの)

*繰り返しますが緊急時にも身体診察を優先する方もいます。各人で判断されてください。

・非緊急時

身体診察(基本的に全身でよい)→オーダー

オーダー

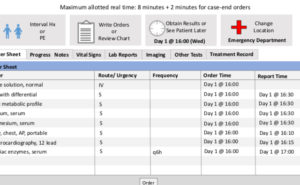

次にオーダーについてです。オーダー画面は以下のようになります。

各患者に必要な検査を行う必要がありますが、もちろん英語でオーダーする必要があるので、「血液検査」と入れてもオーダー一覧には出てきません。例えば一般的な血液検査をオーダーする場合には「CBC」「BMP」と打ちます。CBCはcomplete blood countの略で所謂「血算」です。またBMPはbasic metabolic panelの略です。「生化学検査」のことを指します。他に例を挙げると、末梢静脈ラインを取りたい時に「IV line」と打っても画面には出てきません。この場合には「IV access」と打たなければなりません。

原則として、検査で診断をつけてから治療に入ります。診断をつける前に介入するものとしては、酸素と輸液、あとは対症療法の解熱剤、鎮痛剤、制吐剤あたりでしょうか。それ以外の治療は、診断を待ってからにしてください。「細菌性髄膜炎を疑いルンバールの前に抗菌薬を投与」、というのはCCS Cases的には減点対象です

検査オーダーでは、多くの症例で共通する「ルーチン」を決めておきます。以下にその例を紹介します。

ECG

CXR

HCG (閉経前女性)

CBC

CMP

CRP

ESR

TSH

PT/PTT

Blood type

Iron

Ferritin

Magnesium

HbA1c

Lipid profile

UA (urinalysis)

normal saline

女性患者にHCGは忘れずに。常に妊娠を除外しましょう。TSHは多くの症例で必要になるため、必ず入れてください。Magnesiumは意外な症例で必要になります。PT/PTTとblood typeは手術症例に必要になります。手術が必要だと気付いてから入力すると漏れてしまうかもしれませんので、全例オーダーすることをオススメします。全症例でESRやIron、Ferritinを測定するのはさすがに馬鹿げているかもしれませんが、血液検査に不要な項目を入れてもCCS Casesでは減点にならないため、ルーチンとして入力するほうが無難かと思います。

上記のベースをもとに、あとは主訴や身体診察所見に応じて必要な検査を加えていきます。CCSで重要なのは、鑑別診断を広くあげてそれらを除外していくことです。病歴や所見から診断を一つに絞ることができたとしても、必ず除外すべき疾患を除外してください。対症療法が可能な症状を呈している患者には、検査オーダーと同時に薬剤を処方します。発熱にはacetaminophen、疼痛はibuprofen、激しい疼痛にはmorphine、吐き気にはondansetron、下痢にはloperamideを覚えておけば良いです。

Chlamydia urine antigen

Gonorrhea urine antigen

VDRL

HIV

Hepatitis panel

最後の2分で Educate patient, safe sex

時間の進め方

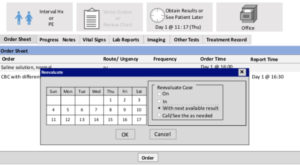

時間を進めるときには4つの選択肢があります。

・on:英語のonはある特定の時間を指します。つまり「〇時〇分」まで時間を進めることができます。

・in:英語のinは時間の幅を示します。例えば「1 hour」と入れることで1時間以内に出る検査結果が表示されます。

・with next available result:英語の示す通り次の検査結果がでる時間まで進みます。

・call/see me as needed:申し訳ありませんがこれを選択したことはありません。必要時に呼んでもらうことになるのでしょうが、呼ばれる基準がよくわかりません。

オーダーを終えて時間を進める場合,「1日」先に進めます。検査結果が表示するたびにcontinueかstop nowを選べるので,結果に応じて何か追加オーダーする際はstop nowを選択します。

コンサルト

オーダーの中には他科へのコンサルトも含まれます。紹介状を入力する際にはコンサルト理由も書かないといけないのですが、内容は採点されないため基本的には単語(もしくは短い文)でOKです。具体的には脳外科にコンサルトする場合には「75% stenosis of left carotid artery」のように書いてもいいですし、診断名の略語(例: くも膜下出血患者を脳外科にコンサルトする場合「SAH」のみ入力)を書いても大丈夫です。

CCS Casesでは、外科適応症例を外科にコンサルトすると、外科医から「手術をするから、そっちはそっちで準備を進めて」みたいな返事をもらい、その後こちらでオーダーを進めるうちに「手術は無事に完了した」みたいな表示が出て、その後もオーダー画面が続きます。しかし、本番では外科適応の症例を外科にコンサルトするといきなり「締めくくり」画面へ移行します。手術がされたのかどうか、あるいは正しい判断だったのかもわかりませんが、正しく治療(外科コンサルト)したらその時点で終了ということだと思われます。

治療の場所

患者の状態に適した治療の場を選ぶ必要があります。CCSでは5つの場が与えられますが、どのケースも必ず以下の2つから始まります。

・Office:普通のクリニックです。

・Emergency department:救急外来です。

この2つからケースがスタートしますが、クリニックだからといって患者の状態が軽症とは限りません。もし患者が緊急の場合には速やかに救急外来に移動させる必要があります。他には以下の3つの場があります。

・Intensive care unit:ICUです。重症患者を入院させます。

・Inpatient unit:入院病棟です。そこまで重症ではないが入院が必要な患者をここで治療します。

・Home:外来患者は状態が安定しており急を要しない場合には一旦帰宅させます。

場を移動する時に必要なオーダーも実臨床とほぼ一致します。例えば入院させる場合には何時間おきにバイタルを測定するか、そして患者の安静度はどれほどか、また食事形態はどうするかなどを決定する必要があります。外来患者を家に帰す時には静脈ラインや輸液は中止する必要があります。そこまで配慮する必要がありますが、これらも結局練習していく中で慣れていくしかありません。

診断・治療

検査結果が出て診断がついた場合、reassuranceをオーダーして患者を安心させると良いです(これを入力しないことで減点されることもたまにあります)。

侵襲性のある検査をオーダーする場合、informed consentをとっておかないと減点されることがあります。ルンバールでは通常必要ないですが、挿管する場合はinformed consentを取りましょう。また、挿管後はmechanical ventilationをオーダーして呼吸器につなぐことを忘れないでください。また侵襲性のある検査や治療を選択してそれが不要なものだった場合、大きく減点されます。そのため、一部の項目については慎重に選択する必要があります。気管支喘息やクループなど、intubationを選ぶ前に必要な治療を行うことで酸素化を改善させましょう。段階を踏まずにintubationを選択すると患者に拒否されることがあります。

検査・治療が進んでいくとそれらに応じて患者の様態が変化していきます。正しい治療が行えればもちろん徐々に患者は回復していきますが、もし間違った治療を行うと状態は変化しないか、場合によっては悪化していきます。

僕は本番で気管支喘息の子供の症例が出ました。最初はそこまで重症ではないだろうと思い吸入療法にて治療を開始しましたが一向に状態は改善しません。そこでステロイド注射を追加しましたがむしろ状態は悪化する一方。「やばい強制終了になる!」と思い、すかさず挿管と人工呼吸を開始するとそこでやっと状態は安定しました。もうすぐで大事に至るところでした。危ない。

締めくくり~ラスト2分~

検査・治療が進むと鑑別疾患が絞られていきます。CCSでははっきりとした診断がつくことが多いです。もし診断がはっきりしない場合には不足している検査や治療がある可能性があります。途中で強制終了になるか、残り時間が2分になると以下の場面になります。

ここでは最後のオーダーと、現在のオーダーの取り消しができます。最後に入れるべきオーダーは予防、カウンセリング(患者教育)、治療薬になります。患者教育や予防医療関連のオーダーは,最後の「締めくくり」よりも前に入力すると,オーダーの順番が不適切とされ減点対象となりますので注意しましょう。

50歳以上:Varicellaワクチン

20歳以上:TDAP

21-65歳女性:pap smear

性行為をしている人:safe sex

飲酒:no alcohol

喫煙:no smoking

違法薬物:no illegal drugとconsult substance abuse

副作用が気になる薬剤を処方した人:medicationに関する指導

(どの薬剤について指導すればいいかわからない場合は、薬剤内服患者全員に対して行う)

最後の2分間で必要事項を素早く入力するためにも,何をオーダーすべきか「締めくくり」へ移行する前の段階でメモ書きしておくと良いです。

薬剤名は一般名で覚えておく必要があります。ビスフォスフォネート製剤はalendronate、スタチンはatorvastatin、抗うつ剤はcitalopramなど、各種類ごとに1剤のみ覚えやすいだけ押さえておいてください。最初の3文字だけでも覚えておけば、オーダー入力確定画面で候補薬剤を選べます。逆に名前の途中だけ覚えていても、探すことはできません。

終わりに

このようにCCSの操作方法を丁寧に紹介しました。この操作方法は僕が手探りで編み出したものに最近の受験生からのアドバイスを頂き熟成したものになります。完璧なものではないと思いますが、十分に通用する方法だと思いますので是非参考にしてみてください。

それでは!次回は「慣れない症例へのアプローチ方法」をお届けします。しーや。

コメント